小时候,塆子里真热闹啊。 塆子情

塆子,即为村庄。

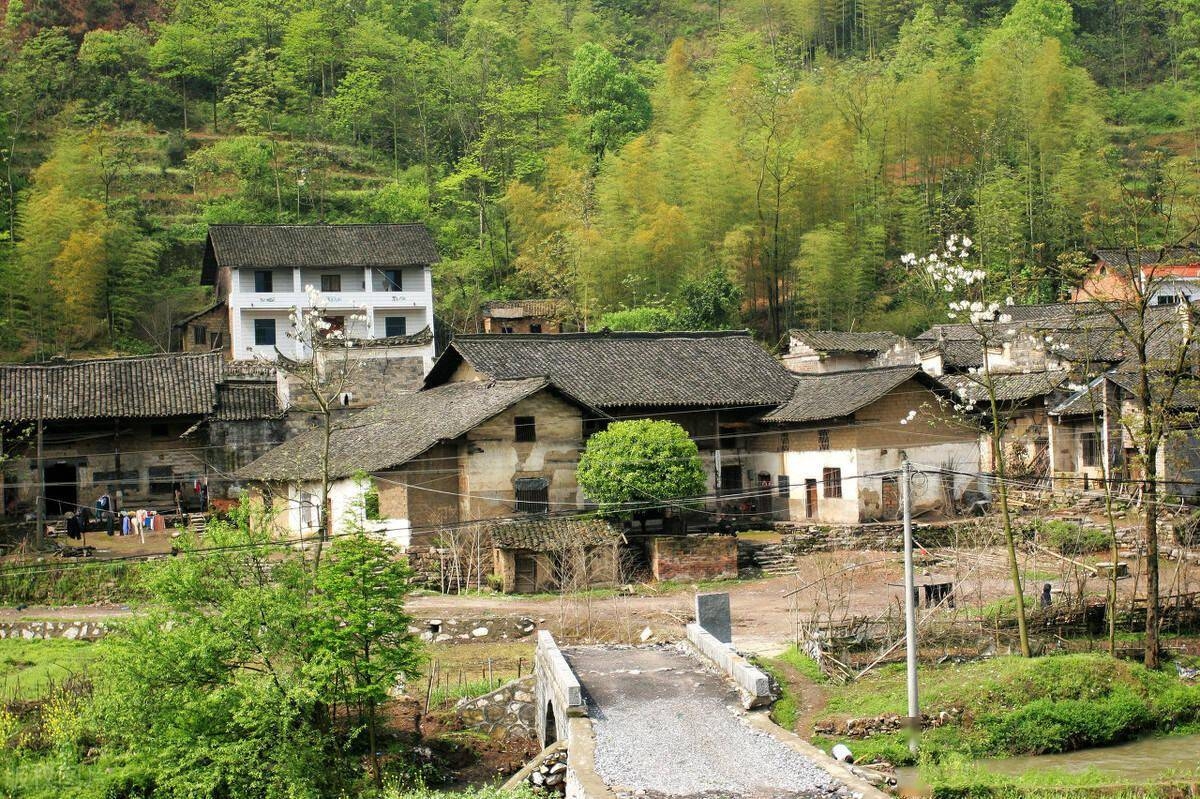

我就是从塆子里长大的。那是个位于邓关半坡头的塆子,不大,也就二十来户人,在关山坡半腰的土坡上蔓延开来。塆子里分为几姓,异姓间都有点沾亲带故的关系。严格来说,我家属于外来户,但从阿公开始也已三代。因此,邻里间,哪怕不是亲人,也有了非常亲近的情感了。

塆子里的房子比较密,有的甚至是山墙挨着山墙,鸡犬相闻,烟火气弥漫。若哪户人家炒回锅肉,香味儿能飘过小半个塆子。当然,这种光景是比较少的。那会儿的菜食基本以蔬菜为主。家家户户都在自留地里种了菜,而且可能种的不大一样。这样邻居们就喜欢互通有无,你给我一把豇豆,我送你几个茄子。时令蔬菜都是不用买的。

这种交流不仅仅限于蔬菜,小到针头线脑、柴米油盐,大到各种工具。数量少,就当拿了,多了再说借的话。小时候,母亲经常派我去东家借把锄头,或去西家薅把菜蔬。我欣然前往,邻居长辈们非常友好,说不定还能混点小东西吃。当然,我家对待邻居们也是非常慷慨的。

那时,塆子里的气氛特别好。几代人的交情了,小矛盾有,但甚少红脸。大家都非常爱串门儿。家家户户的大门都敞开着,若有邻居从门前经过,一定是要招呼的。“进来坐会儿嘛。”主人会热情地邀请。哪怕有事儿不能进屋坐坐,也会在家门口聊几句。

农闲时节,晚饭过后是串门的好时段。塆子里很是热闹。今晚在这家,明晚在那家,大家打堆地摆龙门阵。父亲非常喜欢别人来串门。看有人经过,他热情招呼相迎。邻居进来后,我会赶忙端来板凳,请其坐下。父亲会散过一支烟,或是端来一杯水。摆龙门阵的聚集效应非常明显,没多久院子里就坐了许多人。大人们天南海北地摆龙门阵。我们小孩儿就凑在一起做游戏。月华似水,热闹的小院,融洽而悠闲的氛围,是记忆中难忘的画面。

俗话说“远亲不如近邻”。的确是呀,那会儿塆子里的人都喜欢帮忙。印象中,如果哪家卖猪,一定是全塆子欢腾。主劳们负责按猪,妇女们打下手,孩子们看热闹。主人家的坝子里人声鼎沸,夹杂着猪仔的嘶鸣,闹热非凡。

若哪家有红白事,就更别说了,全塆子总动员。那年阿公去世了,几十口人都动了起来。壮劳力们在山头上打金井,妇女们就在家里办伙食。大伯把整个事宜分成很多小块,每一块都有专人负责。安排到的邻居们都没二话,做得妥妥贴贴的。那几天,二十出头的我真切地感受到了乡情的可贵。

很遗憾,我们这一代长大了,几乎都选择了进城安家落户。为了照顾孙辈,一些长辈也进城了。现在,塆子里人丁稀少,多为老年人,再也没有当年的热闹光景了。

偶尔回去,行走在塆子中,儿时的一幕幕不断呈现,我很是感慨。那一份情感,我将铭刻于心,永生不忘了。