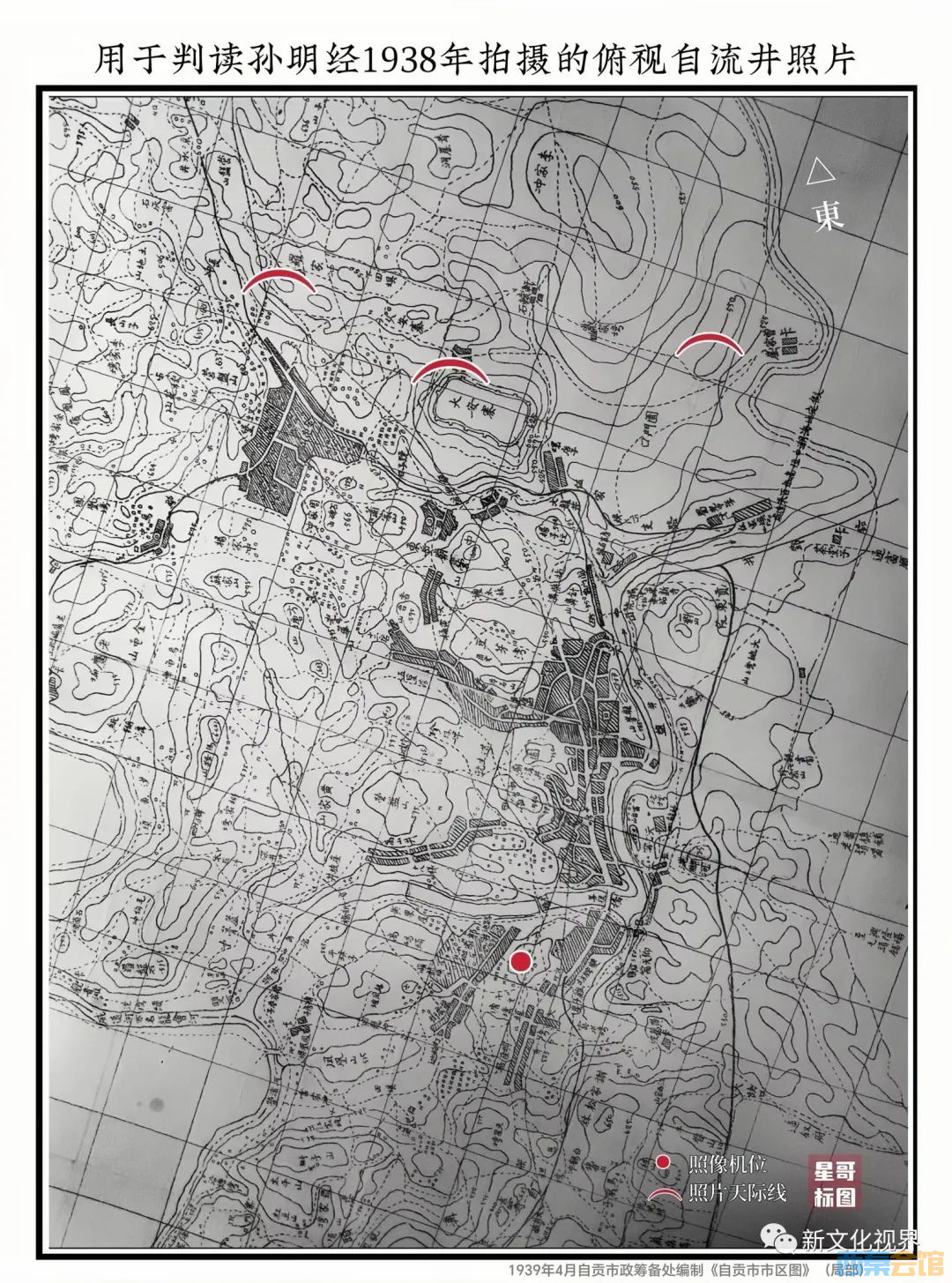

借助同时期地图,星哥初步判断孙明经拍摄这张照片的机位在郭家坳牛屎坡高处。牛屎坡也叫牛屎山,以摊晒盐场特有的用牛粪做成的大饼而得名,这种牛屎饼曾是自贡百姓居家的主要燃料。

由远到近,试读图如下:

横贯照片画面的盐井河,把这片土地分隔为东西两岸。东岸是天际线以下的广袤地区,这里有几道山脊;西岸是摄影师脚下的一片坡地,这里有一道高坎。

照片上的天际线以下,可分辨出三道山脊:

第一道山脊,为标高625公尺(系本文所用地图上的标注的数字。下同)的王大山山脉清晰可见,山顶上是大安寨。王大山背后左侧天际线隐隐约约的天车群,似是最东边的凉水井区,那一带标高高度为636公尺的燕子山与大坟堡区接壤。右侧天际线尖顶山上好像有一座碉楼,与地图上标高550公尺的曾家岩峰顶位置差不多。

第二道山脊是标高550公尺的放牛山和肖家山山脉。

第三道山脊从北至南为标高595公尺的光华山(广华山)和标高600公尺的中营山山脉。似在二、三道山脊之间,一座刺破天际线的天车虽然只是个影子但却鹤立鸡群十分醒目。

照片上三道山脊以下只能借助地图来辨识:从北到南依次是黄家山、珍珠山、雨台山。判断出雨台山是因为照片上能看出仁济医院那幢独一无二的住院大楼,在地图上这个地方标有“道生灏”的地名。

在那座刺破天际的天车正下方有一条逐渐向南延伸的白色竖线条消失在一棵大树下。其实,这条线还在继续延伸,穿过一片房子后,划出一道弧线从山坡上直穿河底,又出现在照片前景区摊晒牛屎饼的山坡上,这才看清楚了是笕杆。史料中有这样的记载:大同枧在营盘山腰设有两个大楻桶,一个接进水,一个放出水,它们是长达近5公里输卤管道的“中塘”。大同枧从中塘出来的线路是:中塘出水窝子、褶子石店子后、过街、石滩坝店子后、韭菜坝过河、河心、高坡、塘湾头楻桶房(下塘)。其中,高坡以上菜土内接单灰笕4担半,盛海井门口接1担。( 谭但囧《中华民间工艺·设笕》)照片上这条枧路的位置和走向,与大同枧线路的历史记录极为一致。照片上那条枧竿的顶端是营盘山腰的中塘。

按照大同枧线路,照片上的枧竿从营盘山中塘出来,到消失在那颗大树处的右侧那片地区是石滩坝,那里的竹林湾曾在1941年8月17日发生过钟森荣一家祖孙13口人被日军炸死的惨案。枧竿左侧一直延伸出照片的大片建筑,就是著名的高山井片区,照片上的高山井街小青瓦房鳞次栉比,大户宅院深藏其间,北头向上延伸的建筑是螃蟹沟一带,那里有一座大宅叫亮公祠。

盐井河东岸河滩那片庄稼地的地名是韭菜坝,菜地往北行的地名为方家湾和十八梯。这里有一座天车和灶房建筑很醒目,查钟旭编著《自贡盐场井灶录》二册,在高山井居委会10组方家湾有润海井(水火井)及同明灶,从清光绪初年到新中国公私合营时期一直在生产。照片上的这一完整的井灶建筑群是润海井及同明灶吗?在《自贡盐场井灶录》里,自流井东豆区高山井段曾经有有名有姓的盐井30眼。其中,在方家湾还有月德井、坡脚井、大弯井等,但是早在抗战前都停废了。

照片上的西岸是牛屎山,与东岸的高山井隔河相对,属于自流井盐场郭家坳区。牛屎坡在阳面,坡缓地阔,终日阳光充足,是晾晒牛屎饼的理想之地。在自流井“牛屎一项为炊饮料大宗,此项牛屎归牧牛人之权利,各厂井户遍地遍壁皆凉有牛粪。大如斗笠,厚约一寸,杂以腐草,且有印花纹者,干后发卖。每小饼八九文,大者或十一二文。且有用顶一二饼于头上在街上行走者。谚云:到自流井闻牛屎都是香的。”(简阳樵斧氏著《自流井第一集》自流井之杂物,民国五年十一月一日初版)

郭家坳区牛屎山段坡下是路边井段,这两个盐区段历史上曾记载过18眼盐井。其中,在1938年的时候,牛屎山段的天成井和熒盛井,路边井段的复源井、双洪井、是洪井、黔川井还在运行。(钟旭编著《自贡盐场井灶录》二册)照片上最近的那座天车是否属于这6眼井中的其中一眼呢?

判读完这幅照片,突然发现著名的自流井盐场凉、大、东、豆、郭五大区尽收眼底:除把照片左上方天际线估计为凉高山区有些勉强外,以大安寨为标志的大坟堡区,广华山为标志的东岳庙区,珍珠山到高山井河岸广大区域的豆芽湾区和盐井河西岸牛屎山的郭家坳区,层叠式一一呈现在眼前——这张照片的珍贵之处就在于此——1938年4月末自流井五大盐区同框。

照片上这一片安静而萧条的土地,定格在了一个历史拐点:盐都自贡即将从朦胧中猛醒!就在孙明经拍下这张照片的前半个月,即1938年4月15日,富荣东场(自流井盐场)取消限制,奉令增产。

“富荣盐场,自太平天国战役而后,入于节产时期,民国初年量销为产,每月约为三十余万担。民国十五年后,销区日削,至民国十九年,再节至月产二十余万担,其时井灶皆择优保存;制盐燃料,以天然气瓦斯为主;成本稍高之煤灶,几于消灭;汲卤井眼,以大口径之岩盐井与机车推汲之黑卤井为主。其他卤质较淡卤量较少之岩盐井与牛推之黑卤黄卤等井,尙非兼有瓦斯者,大都停废。此种现象,直至抗战初期,无大差异。”(富荣盐场场商联合办事处编印《富荣盐场增产与抗建》民国三十年七月)

“自二十六年(1937年)抗战发生,长芦、松江两区产盐来源早断,二十七年(1938年)潞、鲁、淮盐产区复相继成为游击区域,或与后方运输隔绝,不得不在其他各产区增加产量以资抵补。川盐既无沿海各区易受敌袭之危险,在地势交通及数量上又均较其他内地产盐为优,是以川盐增产尤宜特别注重。查川盐年产原有700余万担,平时为防生产过剩,酌加限制。二十七年(1938年)起取消限制,增加产量。先自富荣东西两场着手,于4月15日暨5月1日起分别实行。”(【1938年10月在衡阳盐粮会议上盐务总局关于近年来食盐产运情形的报告】转自《中国近代盐务史资料选辑》第四卷第20页)

以上两段史料,对孙明经于1938年4月30日拍下的这张照片,作出了历史性诠释。从此,太平天国内战时期崛起的千年盐都,在“中华民族到了最危险的时候”,肩负起了挽救民族危亡的历史重任。

(2023年10月27日星期五于䆲斋)