今日处暑,三忌、三宜、三秘诀,过好秋燥严重的15天!

转自微信公众号:原创 国文 国学生活 2024年08月22日 06:03 浙江

离离暑云散,袅袅凉风起。

一度暑出处暑时,秋风送爽已觉迟。

2024年08月22日,农历七月十九,星期四,正值“处暑”节气。

《月令七十二候集解》中说:“处,去也,暑气至此而止矣。”

处暑过后,暑气渐渐消退,气温开始下降。

空气开始变得干燥,温差增大,稍不注意,身体就容易“闹情绪”。

在这个特殊的时节,望你牢记“三忌、三宜、三秘诀”,细细体会季节的变迁,照顾好自己的身心。

三忌

1.忌秋季吃姜,诱发身体不适

民间有句谚语:“处暑先忌姜,一年都健康”!

处暑之后,天气逐渐转凉,人体内的阳气开始内敛。

姜性辛温,具有发散作用,在秋季吃姜容易加重体内的燥热,导致口干、喉咙痛等症状的出现。

尤其对于本身有热性体质或是正在上火的人来说,秋季食姜无异于“火上浇油”。

因此,在秋季特别是处暑之后,应尽量少吃或不吃姜,选择更为平和的食材来调理身体,避免加重体内的燥热感。

2.忌添衣过早,降低抗寒能力

处暑之后,白天的气温依旧比较高,夜晚开始逐渐转凉。

一些人会因为早晚的温差,急于增添衣物,以为这样可以防寒保暖。

然而,过早地添加厚重的衣物,反而会让身体对气温的适应能力下降,影响自身的抗寒能力。

俗话说:“春捂秋冻,不生杂病。”

急于穿上厚衣服,皮肤长时间处于“温暖”状态,反而不利于身体适应即将到来的寒冷。

适当地“冻一冻”,让身体逐渐适应气温的变化,才能增强抗寒能力,避免身体因适应不良而生病。

3.忌熬夜伤身,阳气收敛不住

《黄帝内经》中有云:“秋三月,此谓容平,早卧早起,与鸡俱兴。”

处暑时节,人体的阳气需要收敛,以适应自然界的变化,保持身体的平衡。

然而,许多人因工作或生活习惯,经常熬夜,导致阳气无法顺利收敛,进而损害健康。

熬夜不仅会导致睡眠不足,还会使身体的自我修复和恢复功能下降,削弱免疫力,增加患病的风险。

尤其是在秋季,熬夜更容易导致内分泌失调,诱发一系列健康问题,如皮肤干燥、情绪不稳、免疫力下降等。

秋季是“收”的季节,遵循自然规律,尽量避免熬夜,让身体得到充分的休息,保持健康。

三宜

一、宜祛湿健脾,补养身体

秋季,湿气逐渐消退,但体内的湿气仍然可能对健康产生影响。

特别是对于那些长期体内湿气较重的人来说,处暑后的干燥天气可能会使情况更加严重。

因此,祛湿健脾是秋季养生的重要任务。

饮食上,可以选择一些健脾祛湿的食材,比如薏米、红豆、山药等等。

这些食材能够帮助排出体内多余的湿气,增强脾胃的消化吸收能力。

避免食用过多生冷的食物,特别是寒凉性水果和冷饮,以免加重脾胃的负担。

二、宜吃三宝,养阴清热

处暑之后,随着天气的转凉,空气中的湿度逐渐降低,秋燥的问题逐渐显现。

在这个季节,多吃一些滋阴润燥、清热生津的食物,有助于缓解因气候干燥引发各种不适。

1.鸭子

鸭肉性凉,味甘,具有滋阴养胃、补虚清热的功效,特别适合秋季食用。

鸭肉富含蛋白质及矿物质,能有效缓解秋燥引发的口干、喉咙痛等不适。

食用建议:可以煲汤或炖制,既能保留鸭肉的营养,又能使其更易于消化吸收。

2.冬瓜

冬瓜性寒,具有清热解毒、利尿消肿的功效,是秋季清热降火的理想食材。

冬瓜中的膳食纤维还能促进肠胃蠕动,帮助排便,预防秋季常见的便秘问题。

食用建议:冬瓜可以用来煮汤、炖菜,或者做成冬瓜茶,都是不错的选择。

3.芋头

芋头含有丰富的营养物质,如维生素C、纤维素等,能促进消化液的分泌,帮助食物消化吸收,缓解秋季常见的肠胃不适。

此外,芋头还具有润燥止咳的作用,特别适合秋季燥热气候下食用,帮助维持身体的水分平衡。

食用建议:可以用来做芋头粥、芋头糕等,既美味又能有效地补充身体所需的养分。

3.宜适当锻炼,缓解秋乏

俗话说:“春困秋乏夏打盹。”

随着秋天的来临,很多人会感到困倦乏力,尤其是中老年人,此时更应注重适当的运动来调节身体状态。

适度的锻炼有助于促进血液循环,缓解秋乏。

对于中老年人来说,散步、太极拳、八段锦等舒缓的运动非常适合。

既能增强体质,又能舒展筋骨,帮助身体更好地适应季节变化。

三秘诀

一.遵循节令,慢贴秋膘

秋季是滋补的好时节,俗称“贴秋膘”。

然而,处暑之后进补不能操之过急,老年人更要根据身体状况,慢慢增加营养摄入。

不同的时节,有不同的进补方式,处暑初秋,最宜平补。

切忌不可急着贴秋膘,大吃大喝,无病乱补,否则会适得其反。

饮食上可以多选择一些滋补但不油腻的食物,如山药、莲藕、银耳等。

这些食材不仅富含营养,还具有滋阴润燥的功效,有助于在秋季调养身体,平稳度过秋冬之交。

二.开窗通风,祛除暑湿

处暑时节,尽管天气逐渐转凉,但暑热和湿气仍有残留。

为了保持室内环境,应注意定期开窗通风。

在早晚气温较低时,开窗通风不仅能带走室内的湿气,还能引入新鲜的空气,提高室内的空气质量,减少呼吸道疾病的发生风险。

对于中老年人来说,开窗通风还能帮助调节室内温度,防止因气温骤降而引发的感冒。

此外,秋季气候干燥,适当增加室内的湿度,如使用加湿器、摆放绿植等,也能有效缓解秋燥带来的不适。

三.处暑穴位养生

《黄帝内经》指出:“天人相应,顺时而养。”

处暑期间,适当进行穴位按摩可以帮助调节身体机能,缓解秋燥带来的不适。

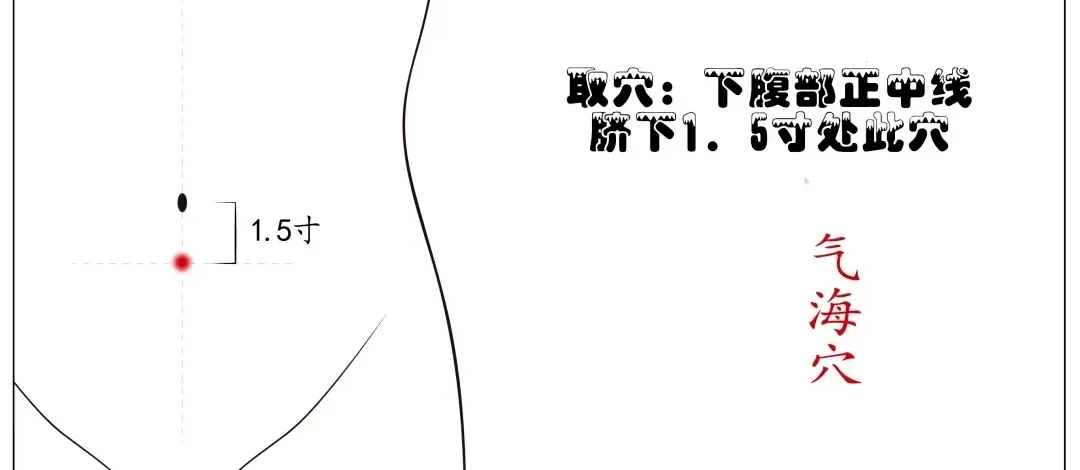

1.气海穴

气海穴位于腹部,脐下约1.5寸的位置。

秋季天气逐渐变凉,身体对寒冷的抵抗力逐渐下降,容易导致免疫系统的功能减弱。

通过按摩气海穴,可以有效调节气血、促进消化,提高身体的免疫力。

按摩方法:

找到气海穴位置,用食指和中指指腹轻轻按压。

按压时可以用适中的力度,感觉到局部有酸胀感为宜。

每次按摩5分钟,每日2-3次,可以有效促进气血运行,增强身体的免疫力。

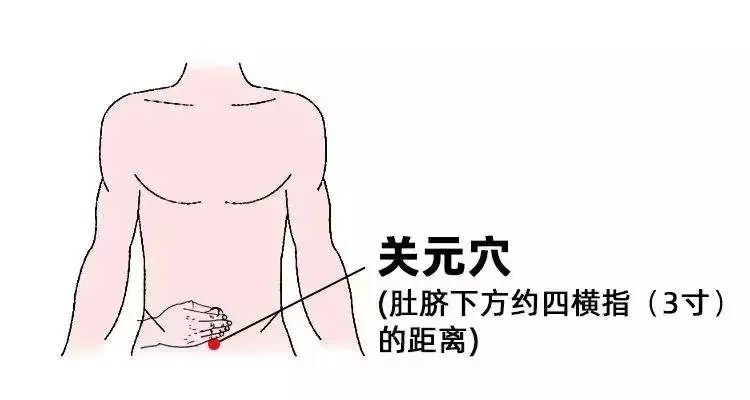

2.关元穴

关元穴位于下腹部,脐下3寸的位置。

在秋季,由于气候干燥,体内阴阳失衡,容易引发脏腑功能紊乱。

通过按摩关元穴,可以有效温补气血,调理脏腑,预防因秋燥引发的各种不适症状。

按摩方法:

用手掌掌根或者指腹轻轻按压关元穴。

按摩时应保持呼吸均匀,手法要轻柔,以免对腹部造成不适。

每次按摩约5分钟,每日2次,有助于调节体内脏腑功能,增强身体的自我调节能力。

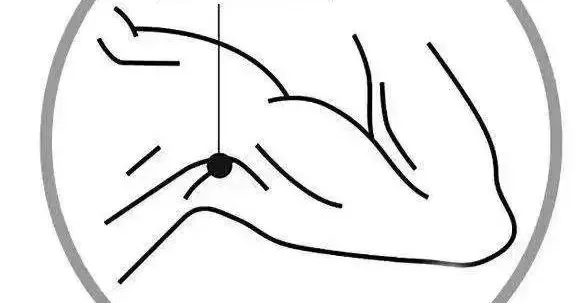

3.极泉穴

极泉穴位于腋下,当腋窝的中央点。

秋季气候干燥,容易导致呼吸道不适,如咳嗽、喉咙干燥等。

通过按摩极泉穴,可以有效润肺化痰,缓解由秋燥引发的呼吸问题。

按摩方法:

轻轻抬起一只手臂,找到腋下的极泉穴位置。

用指腹轻轻按压极泉穴,感觉到微微的酸胀感。

每次按摩5分钟,每日1-2次,可以有效改善肺部健康,缓解干燥引发的不适症状。

白居易有诗曰:“离离暑云散,袅袅凉风起。”

处暑至,暑气散,夏去秋来。

秋意浓,凉风起,四季轮转。

处暑之后天气变化快,饮食须留意,起居要留心。

愿君心情舒畅,生活自在如风;与秋共舞,享受宁静安康!

*作者:国文 来源:国学生活(ID:gxsh789)国学生活