71岁的网红企业家董明珠又“霸屏”了。但这一次不是因为那句“让世界爱上中国造”,而是一句让人瞠目结舌的表态:

“格力绝不用海归派,只在国内高校里培养自己的人才。海归派里有间谍,我不知道谁是谁不是,我只能保守地选择。”

这一表态并非私下交流,而是董明珠在格力电器(SZ000651)临时股东大会上公开回应格力“管理层年轻化”时,亲口讲出的。

此次股东大会上,董明珠以超过35亿股的同意票数、124%的高赞成票率当选新一届董事会董事长,开启她执掌格力电器的第五个三年任期。与此同时,她不再兼任总裁职务,由张伟接任。这一人事调整也意味着格力内部管理结构开始出现微妙变化。

尽管董明珠强势风格保障了格力在多次关键转型期的果断决策,但她的“个人光环”正成为格力治理现代化道路上的一道复杂变量。

此次关于“海归派”的言论,更是引发了舆论海啸,也让公众和资本市场不得不重新审视这位网红企业家的“认知局限”问题。

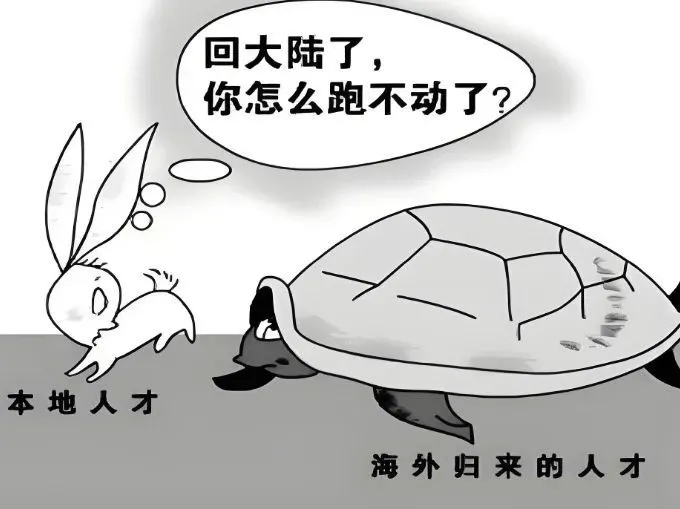

董明珠的言论,表面上是出于“安全”考虑,但其实暴露的是一种对“他者”的深度防备——一种将“海归”等同于“间谍”的危险思维方式。

在没有任何证据的情况下,将“海归群体”与“间谍”画上等号,本身就是一种情绪性指控。这不是国家安全层面的专业判断,而是典型的捕风捉影,甚至是无端抹黑。

放眼中国科技史,从“两弹一星”的钱学森,到如今人工智能、芯片、生物医药等关键领域的突破,哪一个离得开海外归国人才的贡献?

董明珠否定的,不是某一类人,而是一个群体的时代价值。歧视海归,是对国家整体安全观与人才观的严重背离。

你可以不用海归,但你不能把他们污名化。

企业家本该最尊重的是能力,是技术,是业绩。但现在,一部分企业家仿佛成了民粹言论的代言人,热衷扣帽子、划阵营、制造对立。

历史回溯,大清都知道要派“留美幼童”,并且培养出了詹天佑这样的工程奇才。那是一个已经腐朽的帝国尚且具备的开放视野。

而如今,中国站在全球科技产业链的关键节点上,正需要兼容并包、广纳英才。此时却有企业家高调排斥“海归”——这不仅令人寒心,甚至可以说,是一种时代的退行。

品牌对个人领导者的高度依赖,带来的不仅是光环,更潜藏结构性风险。

董明珠在战略制定中拥有绝对主导权,进一步固化了“内部人控制”的公司治理格局。董事会缺乏有效制衡,一旦方向失误,纠偏空间极为有限,其带来的负面后果远甚于集体决策下的容错机制。

例如,格力的多元化战略屡次折戟:手机业务昙花一现,重金押注的银隆新能源至今营收占比不足2%,格力整体收入仍高度依赖空调主业,占比高达78%。

反观美的,早在十年前即启动事业部制改革,成功布局智能制造、机器人、工业自动化等多元领域,营收结构显著优化,总营收突破4000亿元,达格力的2倍,抗风险能力远胜格力。前者的集权式路径与后者的制度型进化,构成鲜明对比。

“董明珠健康家”的命名虽在短期内带来流量红利,却削弱了“格力”这一国民品牌的长期认知锚定,尤其在年轻消费群体中,其过于强烈的个人符号感难以建立持续共鸣。

近年来,格力高管频繁变动,核心高层出现离任潮,“接班人”王自如与孟羽童“夭折”,反映出企业在梯队建设与人才培养上的明显短板。

“董明珠卸任总裁,格力还姓董吗?”已成为市场关注的核心问题。而她公开表示“绝不用海归派,因为可能有间谍”的争议言论,也加剧了外界对格力企业文化包容性与治理透明度的质疑。

格力的挑战并不止于“换人”层面,真正的转型关键在于打破“董明珠依赖症”,建立起具备持续韧性与传承能力的现代企业治理体系。