|

曾因反向折叠180度被医生断言 “活不过13岁”,趴在瑜伽垫上完成高考的山东男孩姜延琛,历经4次高风险手术、期间经10万分钟的康复训练后,即将重返德州学院校园。此次世界首例生命脊柱矫形奇迹,打破了反向折叠人矫正的手术禁区,更让他打开 “折叠人生”、重获新生。 山东男孩的“折叠人生” 从病床到考场的抗争 在姜延琛两岁时,身体出现异常——走路脚后跟不着地、无法自主蹲下,被确诊为跟腱挛缩后接受了跟腱延长术。原以为这只是成长路上的小插曲,更艰难的考验却悄然袭来。 起初,他后仰的头还能被人轻轻扶正,后来脖子逐渐发硬;初三时,脖子折叠贴到后背;再往后,身体逐渐成了“Z字形状”畸形,头和脊柱之间仅有一只手厚度的间隙。 母亲于梅英带着他奔波于各大医院,得到的却是令人绝望的答案——一种罕见的先天肌肉病,病因不明,更无从谈起治疗方案。姜延琛成了国内乃至世界首例“反向折叠”患者,甚至有专家断言他活不过13岁。  反向折叠180度的山东男孩姜延琛 虽病情持续恶化,姜延琛却未向命运低头,他努力适应身体变化,自己完成穿衣、刷牙等日常动作;学习上更是从未放弃,其他同学端坐听课,他便跪坐在椅子上,不断调整姿势才能看清前方的黑板。 于梅英看在眼里、疼在心里,却全力支持儿子。她每天在家与学校间往返数趟,接送儿子上学、回家吃饭;学校的老师和同学也伸出援手,每天安排两名同学轮流接送他上下楼,日复一日从未间断。就这样,姜延琛“折叠”着读完了高中。2022年,他趴在瑜伽垫上完成高考,以超出山东二本分数线近60分的成绩被德州学院录取。 进入大学后,怪异的身形让姜延琛承受着常人难以想象的压力。2023年5月,因畸形导致呼吸困难,姜延琛经人介绍前往北京求医,被诊断为脊柱反向折叠严重畸形,由基因突变引发的罕见性先天肌肉营养不良,在全世界都属首例。 然而手术难度极大,治疗未达预期。10月出院后,同年12月,姜延琛两次昏迷抢救,死亡阴影时刻笼罩。向来坚毅的他,虽经历过之前的手术失败,却并未放弃:“如果不治,随时都可能死亡。”在网上了解到梁益建的诸多治疗案例后,他毅然决定前往求医。 4次手术矫正170度 世界首例反向折叠人矫正手术完成 事实上,作为国内极重度脊柱畸形治疗领域权威专家、“感动中国2016年度人物”,梁益建早已通过媒体关注到姜延琛的励志故事。 梁益建回忆,2024年第一次见到姜延琛时,病情已岌岌可危:极重度脊柱反向折叠导致胸腔、腹腔极度狭窄,脏器被挤压在狭小空间;二型呼吸衰竭让他血液中氧气含量远低于正常标准,二氧化碳严重潴留,随时可能因血液酸化引发脑水肿、昏迷。 梁益建向家属坦承:“不手术,很可能致命;做手术,风险极高但有希望,这是两种完全相反的选择。”梁益建在极重度脊柱侧弯矫正领域经验丰富,积累了大量病例,主刀极重度畸形手术超5000例,在他团队里有类似病例的治疗经验,成功的案例也让姜延琛看到了希望。  姜延琛的术前影像资料 这场手术的难度远超常规脊柱矫形,根源在于脊柱反向折叠的特殊性。与常见 “驼背”(正向折叠)不同,反向折叠患者的脊柱向反方向弯曲、拉长,胸腔薄如纸,肋骨无法膨胀,膈肌因胸腹腔高压难以下降。“从肚子上摸甚至能摸到主动脉,胸腔腹腔的整个前后径都很短,呼吸空间极度狭小,引起了呼吸衰竭。”梁益建说。 且姜延琛的肺功能仅为正常人的20%,还伴有重度骨质疏松,骨质甚至达不到60岁女性的水平,这些都为手术增加了难度。手术中还需考虑麻醉、呼吸障碍、大出血、瘫痪、循环衰竭等危急情况的紧急预案。 “就像在深井里操作,周围全是重要结构。”梁益建这样描述手术环境的严苛:脏器挤在狭长体腔内,腹腔高压使静脉血主要通过椎管内静脉丛回流,手术全程出血量较大,视野不清;脊髓被拉长变细,周围缠绕大量静脉丛,一旦损伤便意味着瘫痪;姜延琛既往手术导致颈椎解剖结构破坏,颈椎前后截断操作需精准避开椎动脉,毫米级偏差都可能致命。团队创新采用“反向截骨”方案,将拉长的脊柱矫正成类似“驼背”的状态以创造空间。 从2024年12月4日的反向截骨矫形手术,到2025年2月19日的颈椎截骨矫形翻修手术,再到2025年4月17日的髋关节松解手术,直至2025年6月25日的胸椎段矫形手术,梁益建主任带领团队先后为姜延琛开展4次手术,矫正约170度,这也标志着成都京东方医院完成了世界首例反向折叠人矫正手术。  四次手术后的姜延琛已经可以独自站立 “这样的手术,从来不是一个人的战斗。” 梁益建强调,麻醉团队精准应对术中各种意外情况、手术助手与器械护士确保每步操作稳定、神经监测团队实时追踪脊髓状态,手术成功依赖着这三大核心团队的无缝配合,才能为患者安全护航。 最后一次手术结束后,梁益建悬着的心依旧没有彻底放下。“这种高难度手术,术后随时可能出现各种突发状况,必须24小时盯紧。”他不仅特意安排了医生在病房全天值守,自己也时刻密切关注着姜延琛的情况。即便到了夜间,他也坚持每隔两个小时就联系姜延琛的妈妈,仔细询问他的状况是否平稳。 姜延琛和母亲于梅英对四次手术的治疗效果感受真切:第一次手术后,腰不再折叠得那么厉害,以前完全不能平躺,现在脖子下垫东西最多能躺1个小时;第二次手术颈椎修复后,能完全平躺、自己翻身,平躺时间也大大延长,每天晚上听着儿子睡觉翻身的声音,于梅英都觉得特别踏实;第三次手术后,姜延琛的腿能完全打开,稍微一动就能碰到床底;第四次手术后,以前平躺时前胸高于身体其他部分的情况消失了,前胸变平了。 2025年8月6日,姜延琛在病房迎来21岁生日,已能坐在病床上的他第一次看清楚了大家的正脸:“和以前的20年分道扬镳,我将迎来新的人生。”  姜延琛在病房迎来了21岁生日 历经10万分钟的康复训练 “折叠男孩”站起来了 姜延琛的“重生之路”离不开康复治疗。刚入院时,他需靠轮椅出行,走几步心率就飙到150,二型呼吸衰竭让他面临麻醉风险,提升心肺功能与体能成了术前关键。康复治疗师杨潇介绍,这类患者术前需通过心肺适能训练达到可耐受手术的标准,术后则要预防或治疗并发症、强化心肺功能并逐步恢复平衡与步行能力。 姜延琛的康复路满是挑战:原发疾病让他肌肉募集难、启动慢,加之此前未做过系统的康复训练,尤其是身体后侧肌肉量少、脂肪浸润,伸肌力量远低于屈肌,导致身体在肌力下降的同时还存在肌力不平衡的问题。 杨潇为他定制了个性化训练方案,精准到每块肌肉、每次呼吸。这段日子里,姜延琛的坚韧让杨潇印象极深:“不少重症患者会找理由放弃,但他从没退缩过。”康复训练本就枯燥,日复一日的重复难有立竿见影的效果,很容易让人丧失信心,得耐住无趣、扛住辛苦,在每一天里硬撑到底。更难的是,每次稍有进步,训练强度和难度就会随之增加——“好不容易适应、闯过一关,新的挑战又接踵而至”。姜延琛常说:“没体会到锻炼的愉悦感。” 起初,为帮姜延琛记清训练的组数与次数,杨潇把训练计划写在了他的作业本上,还告诉他:“这就是你每天要完成的‘作业’。” 后来为查看方便,又将计划贴在了病床的墙头上。 日子一天天过去,墙头上的纸也越来越多。“他每天睡前都会发微信给我打卡,细细汇报当天的训练情况。” 杨潇笑着回忆,“一开始还担心他会偷懒,没想到后来发现,他比谁都认真。” “有的时候都不想睁开眼,因为睁开眼睛就又要锻炼了。”自去年8月入院以来,姜延琛每天训练十多个动作,每个都需反复上百次,平均每天训练6小时,总时长约两千小时,超10万分钟。 第一次手术前,近四个月的训练让姜延琛的体能显著提升,六分钟步行测试、四肢肌力、呼吸肌力和肺功能测试较前明显改善,憋气测试时长从最初的不足30秒提升到66秒,二氧化碳潴留状况明显改善。“这些进步不是‘数字游戏’,而是能让手术团队放心的‘硬指标’。”杨潇说。 为助力姜延琛实现站立目标,杨潇在第一次术后便着手为他强化下肢与核心肌群的力量训练,为后续下床行走筑牢基础。终于,在第三次手术后,他已能借助助行器自主站立。不过,由于当时胸椎段手术尚未进行,身体力线存在偏移,暂时无法维持步行时的平衡。 第四次胸椎段矫形手术完成后,相关的康复训练随即接续展开,涵盖有氧训练以维持并改善心血管功能、呼吸训练以增强呼吸肌力与提升肺活量、肌力训练以巩固并优化骨骼肌功能等多个方面。8月初,随着手术截骨部位的逐步愈合,姜延琛迎来了术后首次下床。8月13日,他首次尝试步行并顺利完成——在助行器的辅助下实现了独立行走,且活动过程中,他的呼吸与心率都展现出良好的适应性。  杨潇在指导姜延琛做康复训练 在杨潇看来,姜延琛的康复之路,也是围手术期康复理念的一次实践。“我们这里的患者,大多是其他地方不敢收的‘高危人群’——脊柱极重度畸形、呼吸衰竭、心力衰竭……需要经历牵引、松解、胸腔再造等多次手术,对他们来说,康复是为心肺功能、体适能打‘基础战’,是为了‘活下去’,再‘活得好’。” “折叠男孩”即将重返校园 已初步制定考研计划 “以后有机会的话,还是想再来成都逛逛。”在成都治疗的一年多时间,姜延琛还未仔细逛逛这座城市,他也即将重返他心心念念的校园,并已初步制定好考研计划。“我还要到处走走看看,去西安看‘心上熊七仔’。”话语间,满是对未来的无限憧憬。 “这例手术的意义,不仅在于让一名患者站直,更在于为全球同类病例提供了可复制的诊疗路径。”梁益建在发布会上表示,团队已整理四台手术的临床数据与技术细节,计划通过国际医学期刊分享经验。记者了解到,截至目前,成都京东方医院已为995名脊柱疾病患者提供诊疗支持,助他们挺直脊梁。 面对“医学奇迹”的赞誉,梁益建更在意社会对中国医生解决疑难重症能力的认可。这场跨越近一年的救治,不仅重塑了姜延琛的脊柱与人生,更在医学史上,刻下了关于勇气、精准与担当的深刻注脚。从四台手术的分步攻坚,到全球首例的技术突破,梁益建团队用精准医疗改写了“折叠人生”的命运,也为脊柱外科领域的发展点亮了新的方向。 (图源成都京东方医院)

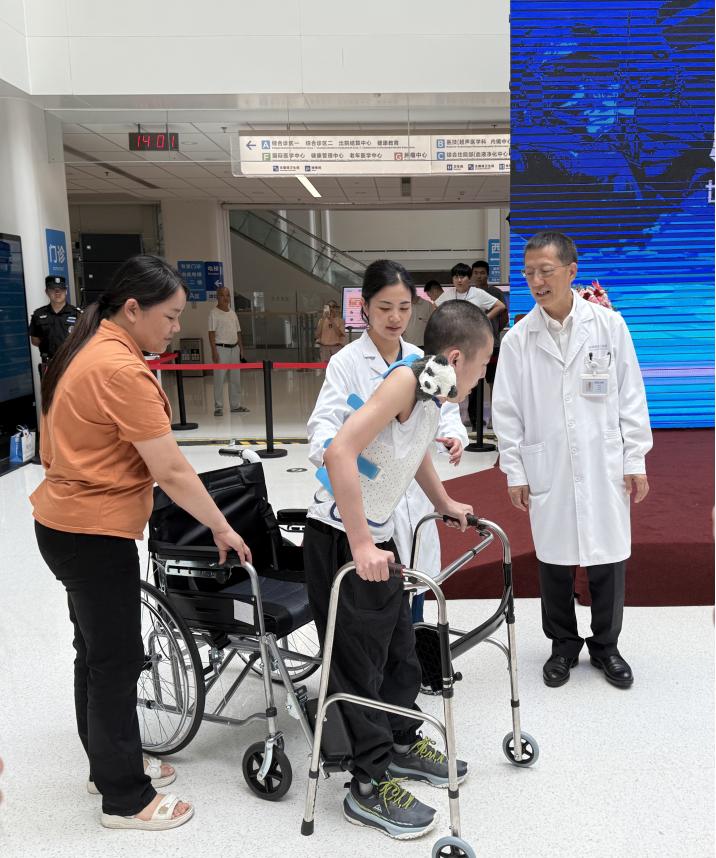

|