|

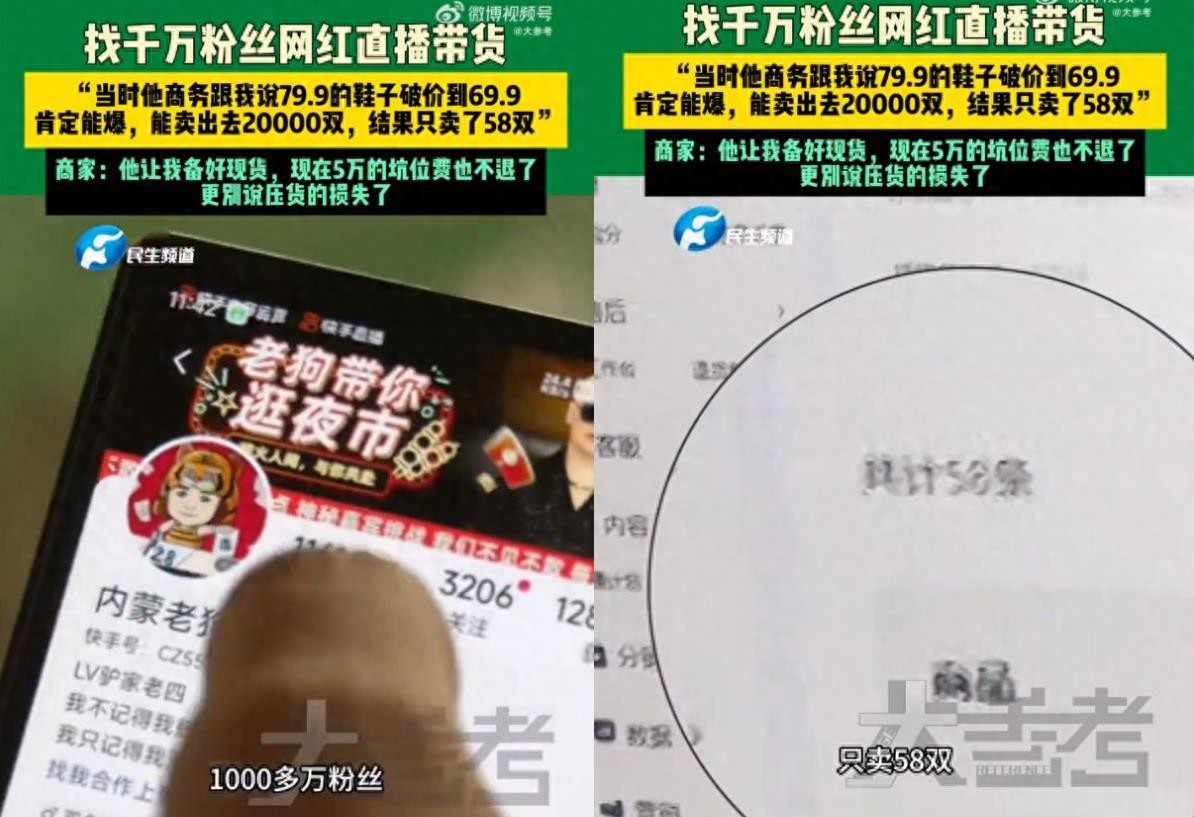

极目新闻评论员 屈旌 据河南电视台《民生大参考》栏目报道,河南商丘鞋厂老板薛先生支付了5万元坑位费,签约千万粉丝网红“内蒙老狗(128)”推广定价79.9元的运动鞋。网红商务承诺“降价至69.9元必爆单,保底售出2万双”,要求商家备货100万元现货,结果直播后实际成交仅58双,不足承诺量的0.3%。  黑龙江的啤酒商陶先生也有类似的遭遇:支付了5万元坑位费+20%佣金,对方口头承诺售出6000-8000单啤酒,承诺直播5到8分钟,实际直播仅1分33秒,主播还念错了商品名,最终真实成交量仅1单。 面对质疑,第三方公司的对接商务表示:合同没有承诺销量,只要带货了就履了约,“卖得少关我什么事?”;网红本人则辩称“不保单不保量”,自己只收“出场费”,并表示商家“要告就去告”。 在直播带货领域,网红主播个人的粉丝量和转化率,与其商业价值直接挂钩。“内蒙老狗(128)”在平台的粉丝量过千万,商务公司向商家提供了其过往直播的数据,看上去十分“繁荣”,所以商家才愿意花钱找他带货,希望能够为自家货品打开销路。然而,直播后的实际成交量少得可怜,且不说达到预期,甚至完全无法覆盖成本,商家很难不怀疑,那些看上去光鲜的数据,真的是真实的吗? 从众多商家的叙述和不少过往案例来看,这一类网红带货的套路,往往如出一辙。网红本人躲在“幕后”,不与商家直接接触,推广和收款都由第三方公司对接,先以口头承诺诱导商家,直播时安排“刷手”下单制造虚假繁荣,之后再集中退款,最终让商家坑位费和销售量两头空。一旦商家追究责任,第三方公司和网红都可以搬出合同条款推卸责任,将“卖不出货”的责任全部推给商家。 或许也会有人感叹,这些商家实在“过于天真”,做生意盲目相信虚无的数据,轻信口头承诺、未将销量保障写入合同。但当前,直播带货已成为重要销售渠道的今天,许多中小商家在这一产业链中,其实处于弱势。他们缺乏专业法务能力,难以看透数据背后的水分与陷阱。面对动辄千万粉丝、数据唬人的网红,急于打开销路的商家很容易被迷惑。这种销售焦虑,恰恰容易被某些别有用心的网红和机构利用,以虚假流量和话术引诱商家上钩,大钻特钻法律的空子,完成一场场精心设计的收割。 更值得警惕的是,某些MCN机构通过购买虚假粉丝、雇佣刷单团队、操控直播数据等手段,人为制造流量幻象,这种系统性的数据造假,不但涉嫌对商家和消费者的欺骗,更容易形成劣币驱逐良币的恶性循环。 根据相关法律法规,电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传。如果网红直播时存在刷单炒信、数据造假等行为,那就是违法行为,绝不能借所谓的“合同条款”逃脱责任。平台和监管部门应主动介入,查清这些直播数据是否真实、退款是否异常、是否存在恶意误导,用法律武器戳破这类“金蝉脱壳”式的骗局。 利用第三方公司逃避责任,通过虚假交易制造数据泡沫,本质上已涉嫌构成不正当竞争,而这种乱象如今在网红带货领域并不罕见,甚至可以说比比皆是。整治行业乱象,规范市场秩序,不能光靠商家自己练出“火眼金睛”,更需构建多维的治理体系。 监管部门应当建立直播带货信用评价体系,严厉打击数据造假行为,将刷单造假行为纳入失信黑名单;平台方需完善数据监测机制,对异常退款订单进行溯源追查;行业协会应出台直播带货服务标准,明确保底销量等核心条款的强制披露要求;商家应增强法律意识,破除流量迷信,找人带货别光看宣传数据,也要多看看过往的带货实效;消费者更要用脚投票,让数据真实、选品严谨的主播获得市场回报。 直播带货发展至今,本应是越来越成熟,越来越规范,而不是充斥着各种陷阱和圈套。如果任由一些不良网红和第三方公司持续钻法律空子,将虚假的数据和流量当成圈钱工具,不仅会损害广大商家的利益,也会破坏整个行业的生态环境,最终导致消费者权益受损。唯有织密法律之网、筑牢监管之堤、唤醒市场良知,才能刹住歪风,重塑诚信,营造公平、透明、健康的电商直播环境。 (来源:极目新闻)

|