家校合作的前提是权责清晰,学校不能把“为了孩子”当借口,随意逾越教育责任的边界

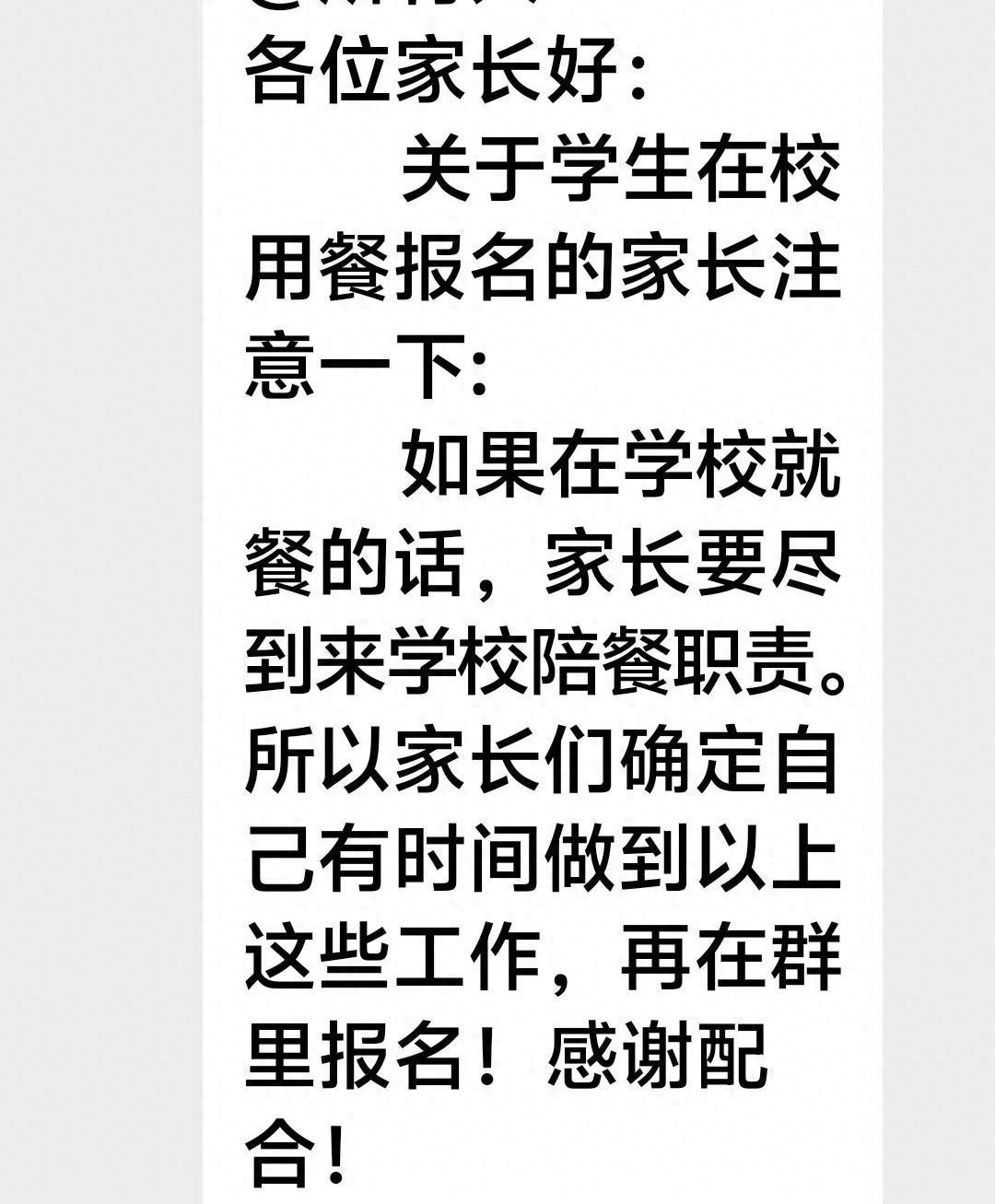

近日,运城闻喜县城西小学“家长陪餐与学生在校吃饭资格挂钩”一事,引发关注。 据媒体报道,该校一名学生家长表示,9月开学后,班主任通知称,要给孩子报名在校吃午饭,报名的父母必须轮流到校陪餐,陪餐期间负责打饭、打汤、照看孩子午休等工作。不少家长在外务工或家校距离较远,无法轮流到校陪餐。如此挂钩,班里报名在校吃午饭的仅有几人。 9月26日,闻喜县教体局发布情况通报称,经调查核实,该校从本学期开始加强家校共育,鼓励家长陪餐,并没有把陪餐作为学生在学校用餐的硬性条件。个别班主任在落实陪餐工作过程中解释不当,导致部分家长产生误解。目前已对有关教师提出严肃批评,并再次向学生家长进行解释澄清。  ↑此前的班级聊天记录截图 建立家长陪餐制度的本意,是让家长监督校园餐食的安全、卫生与营养,是家校合作保障学生权益的重要途径。如果将陪餐从监督权利异化为强制义务,家长从监督者沦为免费劳动力,甚至连孩子的基本就餐权都被捆绑在家长的“服从度”上,便是以家校共育之名,将学校应承担的责任转嫁到家长身上。 值得警惕的是,此类变味的家校合作并非孤例,比如要求家长必须轮流站岗执勤,让家长批改作业、打扫教室、监督晚自习……毫不夸张地说,类似的要求之下,家长正在被迫扮演“编外教师”“免费保安”“兼职保洁”等多重角色。 这些看似为了孩子好的要求,实则暗藏“挟孩子以令家长”的逻辑。因为家长若拒绝,则担心孩子在学校被区别对待;如果服从,又要在工作与学校任务间疲于奔命,纠结不已。 面对此类现象,地方教育部门的回应不能流于表面,不触及核心,比如只将问题归咎于个别老师理解有误或解释不当。事实上,家长的不满并非针对参与学校事务本身,而是针对责任边界的模糊与强制捆绑的不合理。家校合作的前提是权责清晰,学校不能把“为了孩子”当借口,随意逾越教育责任的边界。 要纠偏变味的家校合作,需要教育主管部门出台明确的“责任清单”,厘清学校与家长的权责边界。哪些是学校必须承担的核心职责,哪些是家长应配合的辅助工作,哪些是禁止转嫁的任务,都应白纸黑字予以规范,让学校有章可循,让家长有据可依。 而学校需摒弃“甩锅思维”,正视自身的管理短板。若确实存在师资不足、后勤力量薄弱等问题,应通过申请专项经费、聘用专职人员、优化管理制度等方式解决,而非将压力直接转嫁给家长,不能为了节省成本等考量而牺牲家长的合法权益。 让家校合作回归“为了孩子成长”的纯粹初心。家校共育不是学校的单相思,更不是家长单方面买单,而是学校与家长站在平等的立场上,各司其职、相互配合,共同为孩子营造良好的成长环境。否则,损害的不仅是家长权益,更是教育的公信力与孩子的成长空间。及时纠偏错位的责任观,让学校归位、家长减负,才能让家校共育真正发挥作用。 红星新闻特约评论员 胡欣红 编辑 赵瑜 审核 王光东 来源:红星新闻

|